37

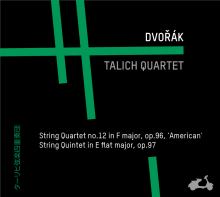

ターリヒ弦楽四重奏団

しかしこの曲の中心は変イ短調の「ラルゲット」である。アメリカ滞在の音楽的証

言は、ベートヴェンへのオマージュともとれるこの曲によって中断されている。内

省的で密度が高く、アーチ状の変奏曲形式で書かれたこの「ラルゲット」の美しさ

は、他の楽章にはほとんど無縁の、飾り気のなさに由来するものであろう。

フィナーレは見事な要約以外の何ものでもなく、そこでは、ドヴォルザーク自身の

断固とした楽観主義が、過去と現在に出会った困難に打ち勝っている。この「アレ

グロ・ジュスト」の楽章では、これまでに出てきたあらゆるモチーフが、それがボ

ヘミアのものであれスピルヴィルの道ばたで出会う人々のものであれ、技巧をとお

して混ざり合っている。ドヴォルザークは、弦楽五重奏という形を選ぶことで、こ

の曲に交響曲のような広がりを与えている。その微妙なバランスを保つためには、

演奏家にデリケートな業が要求される。

奇跡的ともいえるこれらの2曲は、

1895

年に、外国で作曲された最後の

曲である『チェロ協奏曲ロ短調作品

104

』への前奏曲である。『チェロ協

奏曲』は、アメリカを悔いなく離れられることへの喜びが表現されてい

る。これを機に、彼の音楽からは、これまで聞いてきた異国的な色合い

がほとんどなくなっていくのである。