13

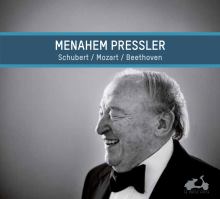

MENAHEM PRESSLER

Beethoven, de son côté, densifie son discours.

Comment va-t-il rompre les

digues que lui impose le classicisme ? A quoi peut servir un langage nouveau si

la facture instrumentale ne l’accompagne pas dans sa recherche de sonorités

nouvelles ? La

Sonate Pathétique

porte bien lamention « pour pianoforte ou clavecin ».

Le clavier demeure un outil (mais, Beethoven ne dit-il pas aux musiciens « qu’ai-je

à faire de vos misérables instruments lorsque l’esprit souffle en moi » ?) avec lequel

il peint le théâtre de l’Humanité et ose, pour la première fois, ne plus s’adresser à

Dieu. Il admire Bach et regrette ne pas avoir travaillé avec Mozart.

Dans les rues de Vienne, Schubert croise parfois Beethoven sans

jamais oser lui adresser la parole.

Le compositeur du

Roi des Aulnes

tombe

le masque car ses interrogations touchent à l’essence même de la musique :

quelle est la place de l’artiste dans la société lorsque celui-ci veut, au péril de sa vie,

assumer seul son art sans dépendre de la commande ? Comme Beethoven, mais

avec plus de douleur que de rage, il joue des silences et des non-dits : ce que Vienne

peut tolérer, mais ne veut voir, ce que la police de Metternich instruit, mais que

l’empereur soutient, tout cela prend forme sous les plumes de Beethoven et de

Schubert.

Ces histoires viennoises qui se croisent, si proches

dans le temps et l’espace ne pouvaient naître que

sur les bordsd’unfleuvequi diffuse le sangnouveau

de l’Europe. Vienne flamboie en 1800. Certains y

ont vu la répétition générale du siècle suivant.